-

Photo of the day 2025.7.19

-

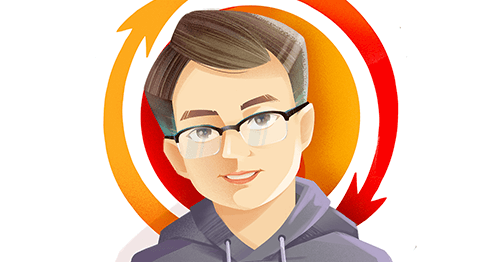

送人去深圳站下车点(罗湖火车站)

打车或驾车到“深圳站(西出站口)”,走过地下通道约130米上来后就是深圳站,这个西出口站,在“建设银行(和平路支行)”往南90米,左手过斑马线。

-

Photo of the day 2025.7.16

华为手机摄影真不错,稍调了下颜色加了个框。今天深圳的晚霞。

本照片为转发,摄影版权:胡博士

-

怎么才能洞察职场人的内心?

有人问:怎么才能洞察职场人的内心?我们总是怀着自己的热忱去对待别人,可最后得到的可能是误解或者是背刺。

我的回答:

当我们把问题抛给大模型时,它往往能迅速给出一个貌似标准的答案,比如告诉你如何察言观色,引用各种理论、人格分析或者心理学方法。但现实是,真正能够洞察人心的人少之又少,即使是最资深的面试官和老板,也难免会看走眼。日常生活中同样如此,比如我问老婆想吃什么,她可能刚刚还坚定地说“火锅”,但刷到抖音上的烧烤视频后,下一秒她的想法又变了。

这意味着什么呢?意味着人心本就如流水般多变,想要洞察并非易事。

或许,我们可以换一个视角看待这个问题:当我们总是怀着自己的热忱去对待别人,我们想得到的是什么?

我想说,渴望以热情去付出、去连接、去延伸自我,是一种强大、积极且深刻的人类特质。给予行为对付出者带来的益处(包括情绪改善、目标感提升和连接加强)是显著且内在的,这使得给予行为本身就具有固有的价值,无论外部结果如何。

面对误解和背叛等挑战,虽然痛苦,但它们也提供了深刻的自我理解、个人力量以及发展更真实、更具韧性关系的机会。当热情付出与自我保护相平衡时,这段旅程将引领个体走向更丰富、更有意义的生活,这本身就是一种成长。

最后我给一个chatGPT的答案参考,我觉得下面3点是我认可的:

在职场环境中保持真诚有助于建立信任,但也必须同时做好自我保护:

- 树立专业形象:持续做好本职工作,通过踏实贡献积累口碑和信誉,而不是一味的谄媚迎合。长期坚持真诚合作和高效完成任务,能让同事和领导逐渐认可你的价值。

- 保留安全界限:真诚互动固然重要,但任何时候都要保留自己的“安全界限”,不让私人感情完全占据职场决策。例如,在同事请求帮助时,判断是否在自己能力范围内;在分享想法时,注意分寸,避免泄露个人过多隐私。这种平衡使真诚不至于被人当作理所应当,也体现了成熟职业人的素养。

- 长远视角:真诚付出的即时回报可能有限,但正直和可信是最宝贵的职场资产。相反,一味追求表面功绩或刻意取悦的“虚假表现”难以经受时间检验。与其在短期内获得利益,不如通过真诚积累信任和荣誉,以换取更为稳固的职业发展机会。

供参考。

- 树立专业形象:持续做好本职工作,通过踏实贡献积累口碑和信誉,而不是一味的谄媚迎合。长期坚持真诚合作和高效完成任务,能让同事和领导逐渐认可你的价值。

-

TED翻译:请相信 你可以进步 – Carol Dweck

“尚未”的力量

我听说芝加哥有一所高中,学生必须通过一定数量的课程才能毕业。如果他们没有通过某门课,拿到的成绩不是“失败”,而是“尚未通过(Not Yet)”。我觉得这太棒了。

因为如果你拿了不及格的分数,你可能会觉得:“我什么都不是,我一事无成。”但如果你拿到的是“尚未”,你就会意识到自己正处在学习的过程中,它给你指明了前进的方向。

“尚未”也让我想起了我职业生涯早期一个关键时刻——这是我的转折点。

我当时想研究孩子在面对挑战和困难时是如何反应的。所以我给一群10岁的孩子布置了一些对他们来说略微有些难度的问题。有些孩子的反应令人惊讶地积极。他们说:“我喜欢挑战!”或者说:“太好了,我就想通过这个题学点新东西。”

他们明白自己的能力是可以培养的——他们拥有我称之为“成长型思维模式(growth mindset)”。但也有些学生却觉得这太糟糕了,甚至像灾难一样。在他们的“固定型思维模式”中,智力是用来评判的标准,而他们在这次评判中失败了。

他们没有感受到“尚未”的力量,反而被“现在”的恐惧牢牢束缚。

那么他们接下来会做什么呢?我来告诉你。在一项研究中,这些学生表示下次考试如果还不及格,他们可能会选择作弊,而不是努力学习。在另一项研究中,他们会去找那些考得比自己更差的人,以此来获得心理安慰。

在一个又一个实验中,他们在面对困难时选择了逃避。

科学家测量了学生在面对错误时的大脑活动情况。左边是固定型思维的学生——几乎没有大脑活动,他们不愿意面对错误,也不去思考。而右边是成长型思维的学生——他们认为能力是可以提升的,他们的脑子“燃烧”了,他们全情投入,认真分析错误,从中学习并进行改正。

**我们到底是在怎样养育孩子?**我们是在为“现在”培养他们,还是为“尚未”做准备?

我们是不是在培养一群只关心拿“A”的孩子?他们有没有学会去梦想真正伟大的目标?他们的最大目标,难道只是拿到下一个高分?而他们这种对“外部肯定”的依赖,是否也会伴随他们进入成年?

也许这就是为什么会有雇主来找我说:“我们已经培养出一整代人,他们没有奖赏就无法完成一天的工作。”

那么我们该怎么办?我们该如何为孩子搭建通往“尚未”的桥梁?

下面是我们可以做的一些事情:

首先,我们要更聪明地赞美孩子。不要再赞美他们的智力或天赋,那样的赞美方式已经被证实是失败的。相反,我们应该赞美他们的努力、策略、专注力、坚持和进步。这种“过程型赞美”会培养出坚强、具有韧性的孩子。

我们还可以通过其他方式来奖励“尚未”。

最近,我们与华盛顿大学的游戏科学家合作,开发了一款在线数学游戏,奖励“尚未”的过程。在这个游戏中,学生不是因为现在就答对而获得奖励,而是因为他们的努力、策略和进步而获得奖励。

传统的数学游戏奖励的是正确答案,但这个游戏奖励的是解决问题的过程。结果我们发现:孩子们投入了更多的努力,采用了更多的策略,参与度更高,在遇到非常难的题时也更有毅力坚持下去。

仅仅是“尚未”这两个字,就能增强孩子的自信心,给他们一个明确的未来方向,培养出更强的坚持力。

而且我们真的可以改变学生的思维模式。

在一项研究中,我们告诉学生:每当你走出舒适区、尝试去学习一项新的、困难的知识时,你大脑中的神经元就会建立新的、更强的连接。随着时间的推移,你的大脑会变得更聪明。

来看这项研究的结果:那些没有接受成长型思维教育的学生,在经历困难的学段时,成绩持续下滑。而那些接受过这项思维训练的学生,成绩迅速回升。我们在成千上万名学生身上都验证过这种显著的提升,尤其是对学习困难的学生,效果尤为明显。

那么让我们来谈谈“教育公平”。

在我们国家,有一些学生群体长期表现不佳,比如城市贫民区的孩子,或者美洲原住民保留地的孩子。他们成绩差了这么久,以至于很多人认为这是“注定的”。但如果教育者在课堂中真正营造出“成长型思维”的氛围,充满“尚未”的信念——教育公平就真的会发生。

下面是几个例子:

- 在纽约哈莱姆区的一个幼儿园班级,很多孩子入学时连铅笔都不会拿,但一年后,他们在全美成绩测试中考到了第95百分位。

- 南布朗克斯的一群四年级学生,本来成绩落后,一年内变成了纽约州数学测试成绩第一的四年级班级。

- 在美洲原住民保留地的一所学校,原本在学区中成绩垫底的孩子,后来变成了第一名。要知道,这个学区还包括西雅图的富裕地区。也就是说,这些原住民孩子超过了“微软家的孩子”。

这之所以发生,是因为“努力”和“困难”的意义发生了改变。

过去,努力和困难让他们觉得自己很笨,觉得想放弃。

现在,努力和困难意味着大脑正在建立新的连接,意味着自己正在变聪明。

我最近收到一封13岁男孩写来的信。他说:

“亲爱的Dweck教授,我很感谢您所写的内容是建立在坚实的科学研究基础上的。这正是我决定实践它的原因。我在学习、家庭关系和同学相处上都投入了更多努力,我在这些方面都有了巨大进步。我现在意识到,过去的人生我浪费了太多。”

我们不要再浪费任何孩子的生命。

因为一旦我们知道能力是可以成长的,那么每一个孩子都有权利生活在一个能够支持他们成长的环境中,生活在一个充满“尚未”可能性的世界里。

谢谢大家。